「扁額」・・・広辞苑には「門戸、室内などにかける細長い額」とあります。

わたしは更にその範囲を「お寺の門、堂塔にかけられた額」と決めて見上げております。

そう、ほとんどが見上げる位置にあります。山門、本堂そして境内に祀られたお堂にかけられています。

「扁」は「戸」と「冊」の会意文字。

「戸」は扉、そして世帯或いは所帯を意味します。

「冊」は中国では「天子が皇妃或いは諸侯を立てたり禄や爵位を授けるときの発する勅書」を意味します。「お寺にとって偉い人或いは大事な人が書いた書を額装して門戸にかける」ということになると思っています。ですから横長だろうが縦長だろうが正方形だろうが構わないはず。

最初に扁額について書かれた文書は続日本紀天平勝宝元年(749)、の条に「定額寺」とあります。孝謙天皇の代です。「定額寺」とは朝廷から正式に認められたお寺の門に勅額が与えられ、かけられているお寺です。私が最初に興味をもったのが奈良・唐招提寺の南大門にある勅額。実物は宝蔵に収蔵され、かかっているのはレプリカ。孝謙天皇の筆による「唐招提寺」と縦書き2行で生真面目なちょっと神経質そうな字から女帝の経歴を思い浮かべたものでした。もう50年以上前になります。

その後、多くの寺が扁額をかけるようになりました。建物の名称やお寺全体の名称を表示する、私たちの家の表札みたいなものです。禅寺では禅語などがかけられる場合もあります。

多くは筆者の書を木板に彫刻しています。以前彫り師の方に訊いたところ、真筆をコピーなどしてなぞって彫るということはなく、脇に置いてそれを見ながら同じように彫るのだそうですから驚きです。

宗派の本山の高僧、そのお寺のご住職、書家或いは政治家など多岐にわたる人たちの書を見ることができるお寺の扁額。どうぞお寺の門を潜る時にちょっと見上げてみてください。ご存じの方の書があるかもしれません。

「日常以上旅未満」をモットーに新幹線・特急或いはタクシーを使わず、普通電車、バスそして徒歩で行ける日帰りの範囲にあり、更に花が咲いていれば尚良しと漫歩を楽しんでおります。お住いのお近くのお寺かもしれません。楽しんでいただければ幸いです。

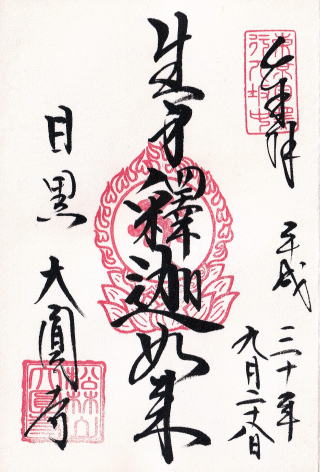

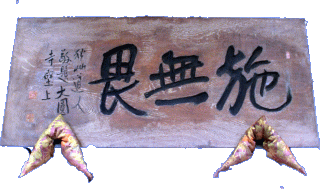

大圓寺阿弥陀堂

「施無畏」 秋艸道人(會津八一)筆

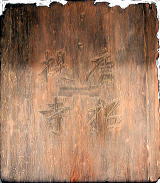

唐招提寺南大門勅額(複製)

令和7年7月5日更新

鎌倉・建長寺を追加しました

目黒 大圓寺阿弥陀堂内扁額

By Kenken

をクリックしてください