所在 鎌倉市扇ガ谷4‐18‐8

宗派 臨済宗建長寺派

本尊 薬師如来

創建 建長5年(1253)

開基 宗尊親王(鎌倉幕府第6代将軍)

中興開基 上杉氏定(扇谷上杉氏当主)

中興開山 源翁空外(号 法王能昭禅師)

宗尊親王の命で藤原仲能が本願主となって七堂伽藍を建てたが、元弘3年(1333)鎌倉幕府の滅亡時に全焼。これを応永元年(1394)、鎌倉御所・足利氏満の命により上杉氏定が再建したのが海蔵寺である。氏定は源翁空外を開山に招き、菩提寺とした。 山門脇に「鎌倉十井」のひとつの底脱の井、仏殿奥に16の湧き水をたたえた十六の井がある。

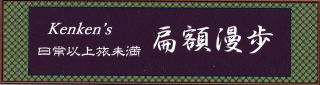

玄関の衝立(雲門云 「関」 福山青龍)

庫裡(2階建て 江戸時代の出桁造(ダシケタツクリ)構造)

本堂と庫裡を結ぶ中央に玄関があり、衝立が立てられている。

山門の脇門を潜ると正面にその玄関がある。玄関までの敷石の脇に早春であれば水仙が、初秋には桔梗が花を咲かせて玄関まで案内をしてくれる。

実はこの衝立の書が気になって仕方がなかった。いくつかの文字は読めるのだが、はてさて・・やはり気になる。多分臨済宗建長寺派だから、禅語に関係するのだろうと推測するのだが。

書かれた方の名は福山青龍まではわかった。ご住職に「ふくやませいりゅうという方はどういう方ですか」と問うと多少苦笑交じりに「ふくやまでなくふくさんで、建長寺の管長を勤めた方」と。そういえば建長寺の山号は巨福山だった。お忙しいらしく文字だけは教わった。「雲門云 関」の『せき』、冖部かと思ったがどうも違うようだ。暫く沈思黙考、門構えに辿り着き、「五體字類」で一つ一つ辿っていくとあった。やっと見つけることができました。

中国の仏教書「碧巌録」に書かれている公案の一つ。その公案への雲門禅師の答えが「関」だったそうだ。何しろ難解な内容だそうだから私なんぞに解るわけがない。それでも禅寺の玄関に置くくらいだから大切な言葉なのだろうくらいは理解できる。

そういえば雲門禅師の言葉の中で人口に膾炙しているいえば「日々是好日」。よく茶室の軸に懸けられているのを見かける。

書家であり詩人である相田みつをさんがこんなことを書いている。『日常の生活の中では、いや(・・)なことがいっぱい起こりますね。

日日好日どころか、毎日が悪日の連続。

「なんの悪いこともしないのに、私だけがなんでこんなに苦しまなければならないのか。

神も仏もあったものではない」と、自分の不幸を嘆く日もあるでしょう。

それでも雲門禅師は『日日是好日』というのです。

雲門禅師のいう好日とは、好い日、悪い日という比べっこ(・・・)をやめた話なんです。

つまり、好悪を越えた話です。自分の都合という〈物差し〉を捨てた時の話です』

とてもわかりやすい。だからといって実行できるものではないけれど。

禅寺のお坊さんも修行の中で会得していくのだろう、まして俗塵にまみれて日々の生活を送っている私なぞ物差しが手から離れようとしないでへばり付いている。せめてまた海臧寺の訪れてこの衝立と向き合った時には「雲門禅師が言った『関』」とともに思い出すことにする。

仏殿 薬師三尊像

クリックすると自動的にスライドします

日々是好日

脇門

脇門扁額(「含輝」明治35年 建長寺派管長菅原曇華師筆)

仏殿(薬師堂)(安永5年(1776)鎌倉 浄智寺より移築)

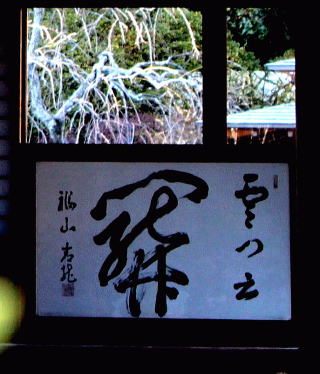

扇谷山海臧寺

本堂(大正12年(1923)関東大震災で倒壊。翌年に再建)

山門(四脚門 )

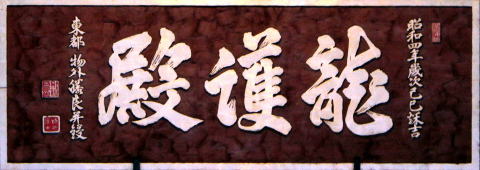

本堂内扁額(「能護殿」昭和4年(1929) 物外勝良筆)

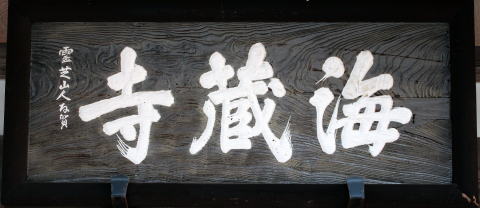

(延宝9年(1681) 霊芝筆)

本堂扁額