1686(慶応4)年に焼失した根本中堂を同寺子院の大慈院(現寛永寺)の跡地に川越の喜多院にあった本地堂を1879(明治12)年に移築し現在に至る。

東京上野・寛 永 寺

旧寛永寺五重塔

本堂天井画公開

所在 東京都台東区上野桜木1丁目14-11

宗派 天台宗(関東総本山)

本尊 薬師如来(秘仏)

創建 1625(寛永2)年

開基 徳川3代将軍・徳川家光

開山 南光坊天海(諡号・慈眼大師)

根本中堂(本堂)

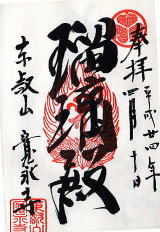

根本中堂(本堂)勅額 「瑠璃殿」 東山天皇(113代)筆

クリックすると自動的にスライドします

2024年2月日本橋三越で公開

2025年に落慶予定

本堂扁額

寛永寺と五重塔の桜

今年(2024年)2月に日本橋三越で寛永寺の根本中堂(本堂)に張る天井画が公開された。来年、創建400年を迎えるのを記念して、画家であり東京芸大名誉教授の手塚雄二さんの作品、阿形・吽形の双竜が描かれた「叡嶽双龍」。6m×12mの日本最大級の大きさの天井画は三越のシンボルである5階までの吹き抜けに立つ巨大な天女像に勝るとも劣らぬ迫力で見る者を圧倒した。

東叡山寛永寺 寛永2年、3代将軍徳川家光の命で天台僧の南光坊天海(諡号 慈眼大師)を開山として創建された。西にある比叡山延暦寺に擬えて「東の叡山」。更に寺号を延暦寺と同じように当時の元号である「寛永」とした。元号を寺号とする寺は4カ寺しかない。比叡山延暦寺、大内山仁和寺、巨福山建長寺そしてこの寛永寺。開山の天海は家康の側近で江戸初期の朝廷政策、宗教政策に深く関与し強大な権力を握っていた。

寺域は盛時には現在の上野公園、東京国立博物館、東京芸大、更に不忍池辺りを含む30.5万坪という我が国最大級の寺。根本中堂(天台宗における本堂の意。一般的に比叡山延暦寺の本堂をさすが、寛永寺以外でも立石寺(山形)清水寺(兵庫)がそれぞれの本堂を呼んでいる)が今の噴水広場辺りに間口45m、奥行き42m高さ32mの威容を誇っていた。東大寺の大仏殿のそれぞれを10m余り小さくしたくらいの大きさ。

不忍池を琵琶湖に見立て弁天堂を、清水寺の懸崖造りを模して清水観音堂を建てるなど。そして延暦寺のある比叡山が京都御所の鬼門(北東)を守ってきたのと同じように江戸城の鬼門を守る地、上野に建立したという。天台宗の総本山延暦寺そして門跡寺院である日光・輪王寺をもその管轄下に置くなど権勢を誇ったのだ。

また天海は江戸庶民の娯楽にと桜を植え、花見には多くの人たちが訪れ宴会をしたという。酒は茶、卵焼きは沢庵という貧乏長屋の花見で有名な落語もここが舞台になっている。

慶応4年、戊辰戦争の中で彰義隊と新政府軍との戦い、いわゆる上野戦争によって堂宇のほとんどが焼失してしまった。残ったのは僅かに五重塔(現在東京都管轄)、清水観音堂そして明治の神仏分離令によって分かれた上野東照宮ぐらいであった。

明治12年、天海が住職を勤めた川越・喜多院の本地堂を移築して本堂として現在に至っている。以前訪れた折に訊くと「仮本堂で、いずれはちゃんとした本堂に」とおっしゃる。いつ頃?と更に訊く。「いやぁいつになりますか」

上野公園の賑わいをよそに、東京国立博物棺の裏手に訪れる人もまばらな中に建っている。境内の静寂さは今でも謹慎蟄居をしているように見える。盛時を忍ばせる残影はわずかだ。

双竜の天井画が落慶したら・・・楽しみにしている。