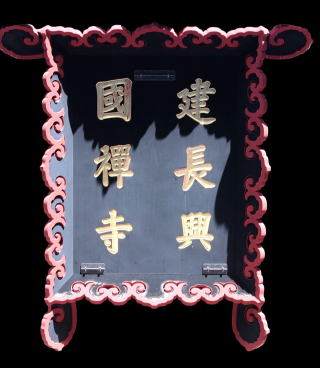

建 長 寺

晩秋の建長寺・半僧坊

鎌 倉

◆

南宋から寛元4年(1246)、渡来。諡号 大覚禅師

元寇の折、密偵の疑いをかけられ甲斐・松島・伊豆へ移された。

伊豆の修善寺を臨済宗に改宗している。

その後京都・建仁寺、鎌倉・寿福寺等の住持を歴任

◆

正安元年(1299) 2度の元寇後 更に朝貢督促のための元の使者として渡来したが伊豆・修善寺に幽閉される。後に許され鎌倉に居を移す。

名声に惹かれ多くの僧俗が訪れるようになり、時の執権 北条貞時は地震で倒壊した建長寺を再建 住職になる。円覚寺 浄智寺の住職を歴任

後宇多天皇の要請で南禅寺3世となった。能筆家としても有名。

朱子学の祖ともいわれている。

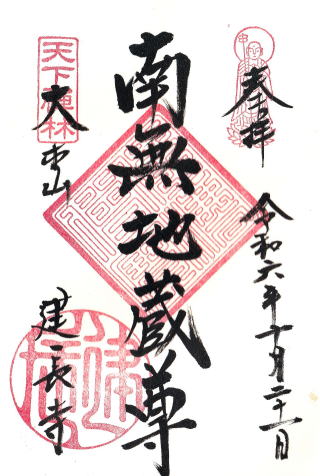

天下門(西外門)(東西に置かれた外門だったが関東大震災で倒壊 西の門のみ昭和59年(1984)に再建 扁額から「天下門」と呼ばれる 切妻造銅板葺両袖築地塀)

山門(三門・三解脱門)

をクリックするとスライドします

吾妻鏡によれば仏教、特に禅宗に深く帰依していた北条時頼により5年の歳月を費やし創建された。

幕府の中心地から山一つ隔てたところにあり、鎌倉の北の出入口の護りにあたる要衝の地であって北条氏の本拠地でもあった。境内は元は「地獄ケ谷」と呼ばれる処刑場で地蔵菩薩を本尊とする心平寺があった。その為禅宗では釈迦如来を本尊とするのが多いが、当寺では地蔵菩薩を本尊としている。

正応6年(1293)の鎌倉大地震で大半の堂宇が倒壊・炎上した。元からの渡来僧一山一寧によって再建された。その後もたびたびの火災により創建当時の建物はない。江戸幕府の援助で新築・移築で修復されたが大正12年(1923)の関東大震災によって大きな被害を受けた。(建長寺HP、wikipedeaより)

法堂扁額(海東法窟」(「宋から海を渡って仏法が伝えられた寺」の意 東外門に掛けられており現天下門の扁額と対になっている。筆者 竹西)

(安永4年(1775)(江戸時代9代将軍徳川家治代)再建 3間1戸 楼門様式 正面に扁額のための唐破風付 入母屋造銅板葺 高さ30m 正面13m 奥行8m)

総門(四脚門 瓦葺切妻造)

(江戸時代の天明4年(1783)に造営された京都・般舟三昧院から昭和15年(1940)に移築)

山門勅額

本尊 地蔵菩薩坐像(仏殿)

(室町時代作 この地にあった心平寺の本尊)

もう60年ほど前、20代に足を踏み入れたばかりの頃だったと思う。きっと春だったのだろう浅い青空の下を数人の友人と歩いたことある。

建長寺から鎌倉アルプスと呼ばれる鷲峰山、太平山の連なる150m級の山の尾根を歩く凡そ6kmの天園ハイキングコース。その時にきっと立ち寄ったはずの半僧坊権現の記憶が無い。ただただ尾根を歩いた記憶だけが残っているだけなのだ。

建長寺の総門を潜るとほぼ一直線上に山門、仏殿、法堂、庫裏、方丈と配されている。禅宗の伽藍様式。さらにいくつかの塔頭の入口がある。ほとんどが非公開だそうだ。歩をさらに進める。達磨大師の座禅像、狛獅子そして鳥居が見え、その奥に急な石段が現れる。半僧坊の入口だ。

南北朝時代、後醍醐天皇が父と伝わる無文元選禅師は中国・元に入り参禅、巡拝の後に帰国の途についたのだが航海半ばに台風に遭遇。遭難の危機に袈裟をまとった鼻の高い異人が禅師の前に現れ、あなたを守りましょうと船頭らを指揮して無事博多の港に戻ることができた。禅師が現浜松市に方広寺を開山した折、先の異人が現れ弟子入りを願い、禅師の下で修行更に禅師の身の回りの世話など熱心に勤しんだという。禅師はその姿を見て「半ば僧であって僧にあらず」と言ったことから本人が「半僧坊」と名乗るようになった。

禅師の死後、その異人が「私がこの山を寺を護ろう。人々の苦しみや災難を取り除こう」という言葉を残して姿を消してしまった。その後、方広寺では不思議なことが起こり、人々は半僧坊の功徳ではないかと信じられるようになり、以来、半僧坊はお寺を護る鎮守さまとして祀られ始めた。

半僧坊の像を仏師が造ろうとしたとき、夢枕に翁が現れ「その姿は鼻の高い猿田彦命のようだ」と告げたので天狗を模して造り上げた、と聞いた。

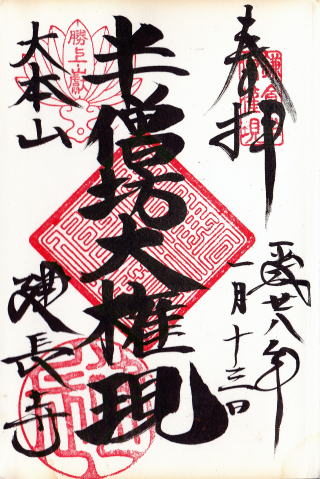

明治23年(1890)、当時の建長寺住職 霄貫道(あおぞらかんどう)和尚が「奥山半僧坊大権現を勧請せよ」という夢告を受け、直ちに堂宇を創建した。

半僧坊のお堂まで凡そ200段の石段を登っていく。石段の両側を燃えるような紅葉そして天狗像が道案内をしてくれる。登りきると相模湾そしてその奥に富士山が望める。これも半僧坊の功徳かと思いながら、しばし素晴らしい眺望に時を忘れた。20代の鎌倉アルプス踏破の時と重ねてみたがやはり思い出すことができず諦めた。

所在 鎌倉市山ノ内8

宗派 臨済宗建長寺派

本尊 地蔵菩薩

創建 建長5年(1253) (鎌倉幕府5代執権 北条時頼代)

開基 北条時頼

開山 蘭渓道隆(南宋渡来禅僧)

天下門扁額(「天下禅林」(天下に広く人材を求めて育成する寺」の意 )明の書家 竹西が1628年(崇禎元年・寛永6年)に揮毫)

(「巨福山」 元渡来僧・当寺10世一山一寧師筆

「巨」の字に点が加えられたことにより安定感が増し百貫の価を添えたものといい、この点を「百貫点」とも呼ばれている)

総門扁額

(「建長興国禅寺」第89代後深草天皇宸筆)

(扁額の大きさ 縦4m 横2.65m)