南大門(昭和35年1960)に天平様式で再現。5間中央3扉の切妻造)

Kenken's

唐招提寺

萩の寺

「天平勝宝七年二月、鑒真は西京の新田部親王の旧地を賜り、そこに精舎を営み、建初律寺と号した。この工事の途中聖武上皇崩ぜられて、造営は一時中止となったが、孝謙天皇は先帝の遺志をつぎ、天平宝字元年勅して金堂等の工を始め、三年八月にして成り、天皇より「唐招提寺」の勅額を賜って山門に懸けた。」

唐招提寺との縁を繋げてくれた井上靖の「天平の甍」の一節である。前後して目を通した亀井勝一郎の「大和古寺風物誌」であり、和辻哲郎の「古寺巡礼」、堀辰雄「大和路」が、更に会津八一の「南京新唱」がその縁を一層深くしてくれた。

ただ、その中で扁額に触れた文は寡聞にして知らない。

『天皇により「唐招提寺」の勅額を賜って山門に懸けた』という一節への興味が扁額へのかかわりを持った最初であったように思う。

20歳代の前半だった。まだ亀井勝一郎の書の雰囲気の残る西ノ京で唐招提寺の南大門に懸る勅額を見上げた。楷書で書かれた文字は優しくもあるが凛としたいる。もちろん本物ではない。昭和35年に再建されたという南大門に合わせて複製されたのかどうか。

模刻した彫師の方はきっと孝謙天皇の思いを持ちながら彫り上げたのではないか、などと思いながら見上げたことを思い出す。

南大門の向かいに茶屋がある。10年に亘る金堂修復を終え、落慶法要を待つばかりの秋に訪れ、勅額を臨みながらその店の主である老女と最初に訪れた頃の話を聞かせてもらいながら南大門を通して見る金堂は昔見た時と変らず金色の鴟尾を載せ悠揚迫らぬ姿を静かに見せていた。すぐそこに落慶法要という晴れがましい舞台が待ち構えているのに。その姿は盲の鑑真和上の坐像を二重写しにするかのようだった。

その6年後の秋に改めて訪れた。秋の陽はまだ残暑の名残りではあるまいが汗ばむ陽気であった。いつものように勅額を仰いで南大門を潜った。正面の金堂は昔から変わらぬ姿を見せてくれている。和辻哲郎が「松林とこの建築との間には確かにピッタリと合うものがあるようである」と書いているが私の中でも提寺は松林以外に伽藍に合うものはないと思っていた。

南大門と金堂を結ぶ砂利の敷かれた道の両側に赤紫色の小花を付けた萩が花道を彩る照明のように咲いていた。萩の咲く時季に訪れたことはなかった。松の色も暗緑色でモノトーンの世界が提寺であったという印象を和らげ、仄かな艶を漂わせている。その花道を六方を踏むこともなくゆっくりと金堂に向かって歩を進める。風が吹く。両脇の萩の花が静かに揺れている。金堂の柱に近寄る。鴟尾を頂く寄棟の瓦屋根と大きな軒端を支える柱を和辻も、亀井も古代ギリシャ神殿のエンタシスの柱に擬えている。

「おほでらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものこそおもへ」(会津八一)

今は月夜に「まろき柱」を見ることはできないが、萩の花が白い砂利道に影を落とす上を歩きながら花道を戻った。

南大門を出る時に金堂に頭を下げ、そして上を見上げると勅額が変ることなくかかげられていた。

所在 奈良市五条町13-46

宗派 律宗(総本山)

本尊 盧舎那仏

創建 天平宝字3年(759)

開基 鑑真和上

梵鐘と鼓楼

唐招提寺の萩

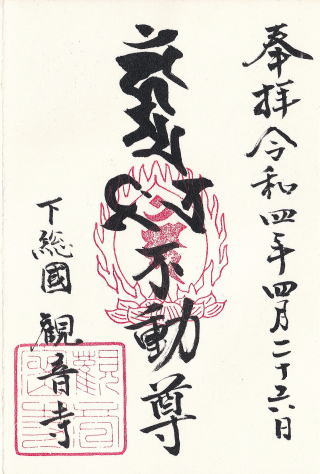

南大門勅額(孝謙天皇筆 レプリカ)

萩咲く唐招提寺を訪れて

金堂(奈良時代の創建時の姿を残している。2009年に修復が完了)